Dans le souci d’accompagner les éleveurs et agriculteurs, nous avons pensé mettre à votre disposition cet outil essentiel dans votre activité d’élevage. Le but est de rassembler un maximum de données de base, dont la connaissance nous paraît indispensable pour mener à bien l’élevage. Les notions générales d’ethnologie, productions animales, reproduction et logement des ruminants sont traitées dans les paragraphes qui suivent.

L’objectif global est de former les professionnels à identifier, sélectionner et exploiter les races animales de manière rationnelle pour améliorer les performances de production (lait, viande, œufs, laine, etc.), en tenant compte des facteurs génétiques, environnementaux et économiques.

De manière générale, nous cherchons à aider nos lecteurs (surtout les vétérinaires) à atteindre, pour les espèces des ruminants, les objectifs ci-dessous:

1. Savoir

· Décrire l’origine des populations des ruminants, leur structure et leur évolution ;

§ Décrire, avec les termes appropriés, les principales races des ruminants domestiques à partir de leurs caractéristiques morphologiques, panoptiques et énergétiques ;

§ Décrire les caractéristiques zootechniques qui justifient l’utilisation des principales races ;

§ Connaître la notion de progrès génétique ;

§ Connaître les normes des bâtiments d’élevage des ruminants.

2. Savoir faire

§ Reconnaître et nommer les différentes régions corporelles d’un ruminant.

§ Réaliser une diagnose raisonnée des races.

§ Interpréter un signalement individuel.

Cette première partie introduit les fondements de la zootechnie, définie comme la science des techniques d’élevage des animaux domestiques. Elle vise à fournir aux vétérinaires, éleveurs et étudiants les connaissances essentielles pour mieux comprendre, gérer et valoriser les ruminants.

CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE A LA ZOOTECHNIE

I. Notion de base de zootechnie

1.1. Définition

La zootechnie dérive des mots grecs : zoôn (Animal) et technè (Art). C’est l’étude des techniques d’élevage des animaux.

La zootechnie est la science qui nous enseigne les moyens d'élever, d'entretenir, de multiplier, d'améliorer et d'utiliser les animaux domestiques, en les appropriant mieux à leur destination spéciale et en retirant d'eux le plus de services et de profits.

1.2. Bases, buts et importance de la zootechnie

Bases : puisque la zootechnie comprend l’étude monographique des races animales domestiques et celle de leur meilleure exploitation, il en résulte nécessairement qu’elle doit s’appuyer sur les disciplines spécialisées traitant de l’animal et de son environnement telles que l’histoire naturelle, l’ethnologie, l’anatomie, la physiologie, l’embryologie, la génétique, l’alimentation et l’économie rurale, etc.

Buts : le but de la zootechnie est de faire connaître les préceptes théoriques et pratiques qui doivent diriger l’éleveur dans l'entretien et l'exploitation de ses divers animaux. Parmi ces préceptes, les uns s'adressent à toutes les espèces domestiques; d'autres ne concernent qu'une espèce donnée ; il y a donc une zootechnie générale et une zootechnie spéciale. De même, suivant le point de vue auquel on est placé, on peut poursuivre l’un des trois objectifs suivants :

§ Pour les étudiants, le but final de la zootechnie est la connaissance générale et comparée des modifications apportées par l’homme et les milieux sur les animaux domestiques.

§ Bien connaître monographiquement les races et variétés de bétail, sans se préoccuper des liens qui peuvent les unir les unes aux autres.

§ Pour les éleveurs, le seul but est de connaître le bétail et les méthodes zootechniques pour arriver au maximum de bénéfices dans l’exploitation des animaux domestiques.

Importance : l’importance de la zootechnie est de bien administrer le « capital bétail », puisqu’il représente une grande partie de la fortune nationale, de le garantir contre toute dépréciation, de l’améliorer et de l’augmenter, de façon à nous passer, dans la plus large mesure, des apports de l’étranger et même, si possible, à devenir un pays exportateur.

La FAO « Food and Agriculture

Organisation » recommande une quantité en protéines d’origine animale de 30

gr/habitant/jour, ainsi la zootechnie a pour objectif principal, la mise à la

disposition de l’homme des sources de protéines d’origine animale à un coût

relativement abordable. Ces protéines sont apportées par les viandes (rouges et

blanches), le lait et les œufs.

Sachant que l’augmentation de la disponibilité des protéines animales passe obligatoirement par :

§ L’amélioration des productions animales à travers la couverture des besoins alimentaires des animaux, le respect des normes des locaux d’élevage, le maintien d’une bonne hygiène et santé de l’élevage.

§ L’amélioration génétique des animaux qui passe par une bonne identification du cheptel, ensuite un contrôle précis des performances et enfin un choix méticuleux des reproducteurs.

§ L’amélioration de la gestion et de l’économie des élevages.

1.3. Subdivision de la zootechnie

Naturellement la zootechnie se subdivise en deux parties : dans l’une on recherche les modes de formation des variétés et des races, on étudie les caractères qui les distinguent les unes des autres ainsi que les méthodes de reproduction et d’exploitation, et on examine les opérations zootechniques dans leur ensemble : cela constitue la Zootechnie Générale, taxonomique et descriptive. Dans l’autre, on applique l’ensemble de ces connaissances à une production donnée (lait, viande, œuf, laine, etc.) : c’est la Zootechnie Spéciale. Mais pour notre cas, nous nous concentrons essentiellement sur la zootechnie générale.

II. La domestication

2.1. Définition

La domestication (du latin domus, « maison » et Domesticus, « qui est de la maison ») est l'action que l'homme a exercée sur des animaux en se les appropriant et en les utilisant pour son agrément ou la satisfaction de ses besoins. En effet, c’est la perte, l’acquisition ou le développement de caractères nouveaux, résultant d’une interaction prolongée, d’un contrôle voire d’une sélection de la part des communautés humaines. Les animaux domestiqués ont été donc transformés morphologiquement, physiologiquement et psychologiquement.

La domestication est un processus situé dans le temps, lent, à des époques et lieux variables selon les espèces animales. « Un animal domestique est celui qui, élevé de génération en génération sous la surveillance de l'homme, a évolué de façon à constituer une espèce, ou pour le moins une race, différente de la forme sauvage primitive dont il est issu. »

De manière claire disons par exemple l'homme a ainsi obtenu le bovin à partir de l'aurochs, le chien à partir du loup, le mouton à partir du mouflon et le porc à partir du sanglier, etc.

Les animaux domestiques sont ceux que l'homme a domptés, qu'il fait vivre avec lui, qui peuvent se reproduire et se perpétuer sous sa domination. L'homme profite de leurs forces, de leur intelligence, qu'il développe, règle, modifie à son gré ; il utilise leurs produits (lait, œufs, plumes, laine, etc.) pendant leur vie, et, après leur mort, il tire parti de leurs déchets (viande, graisse, peau, cornes, poils, etc.)

On désigne sous le nom « animaux marrons », les animaux qui, de domestiques qu’ils étaient, retournent à l’état sauvage. On trouve des animaux, sans provoquer eux-mêmes un changement de condition, se plient rapidement et sans difficultés à l’état de liberté : le chien, le cheval, l’âne et la chèvre, le chat fait alterner volontiers la vie sauvage et l’existence domestique. La brebis dépourvue de moyens de défense, est la bête qui s’accommode le moins bien de la vie libre qui, pour elle, est pleine de périls.

Plusieurs espèces domestiques acclimatées depuis des siècles telle que le cheval, auquel se rattache l’âne, le bovin, le mouton, la chèvre, le dromadaire, le chien, le chat, le lapin, les divers oiseaux de basse-cour.

2.2. Historique de la Domestication

Pendant des millénaires, les Hominiens se sont contentés d’exploiter par prédation les ressources naturelles, animales comme végétales. Pour s’alimenter, ils suivaient les cycles de ces populations.

Au néolithique, les hommes se sont sédentarisés ce qui a modifié leurs rapports aux populations sauvages. Ce n’est qu’avec la raréfaction des ressources autour de l’habitat, et l’augmentation des distances et temps de cueillette, que la culture et la domestication des espèces animales sont devenues intéressantes. L’agriculture et l’élevage sont devenus ainsi plus rentables que la chasse, la cueillette et la pêche. Ainsi, les hommes se sont saisis de petites collections d’individus sauvages qu’ils sont soustraits à leur mode de vie naturelle et ont soumis à des conditions de croissance et de reproduction nouvelles et artificielles.

Dès lors, ces sous-populations animales choisies et exploitées et les lignées qui en sont descendues ont mené une existence séparée, différente de celle de leurs congénères sauvages. Ces conditions de vie ont contribué à éliminer certains caractères génétiques, morphologiques et comportementaux et à en sélectionner d’autres, qu’il s’agisse de caractères préexistants ou de caractères apparus par mutation pendant le processus de domestication. La conduite par l’homme a tout d’abord permis à des animaux plus vulnérables, qui à l’état sauvage seraient morts, de survivre. Ensuite, l’homme a éliminé les animaux trop agressifs. Enfin, les individus craintifs refusant de s’alimenter ou de se reproduire en captivité n’ont pas eu de descendance.

Ainsi, peu à peu, les hommes ont sélectionné une population d’animaux dont la sensibilité, la nervosité et la vigueur s’étaient réduites par rapport à l’espèce sauvage.

Ce processus d’élaboration d’une nouvelle diversité génétique s’est poursuivi au cours du temps en suivant le développement des techniques et des marchés (cf. figure 1).

Le passage de l’état de chasseur-cueilleur à celui d’éleveur-agriculteur a donné à l’homme la capacité de contrôler et d’augmenter les ressources alimentaires. La domestication est donc d’une importance capitale dans l’histoire humaine. L’animal a participé à la construction des civilisations humaines.

Figure 1 : Schéma du processus de domestication

2.3. Conditions de domestication

Les conditions de la domestication d’un animal sont :

§ La possession de l’instinct de sociabilité ;

§ La faculté d’être apprivoisé ;

§ La conservation de la fécondité en captivité ;

§ La transmission à la descendance des propriétés acquises.

III. Classification zoologique des animaux

3.1. Définitions

La Zoologie : est la science qui étudie les animaux.

La Taxonomie : est la science des lois de la classification.

La Systématique : est la discipline qui attribue une place précise à un élément donné du vivant dans un système de classement constitué de critères emboîtés. Ces critères sont, par ordre décroissant de grandeur, le Règne, l'Embranchement, la Classe, l'Ordre, la Famille, le Genre, et l'espèce. Le vivant s'exprime donc au travers d'une série de niveaux dont les deux derniers, le Genre et l'espèce, servent à le désigner universellement (cf. tableau 1).

Exemple : Pour un zoologiste, parler du bovin sous-entend évoquer un être vivant appartenant au règne animal, à l'embranchement des vertébrés, à la classe des mammifères, à l'ordre des Ongulés Paraxoniens ou Artiodactyles, à la famille des Bovidés, au genre Bos et à l'espèce taurus.

La nomenclature binomiale est due à Carl Linné (1707-1778), naturaliste suédois, le premier qui a posé les bases d’une classification des plantes et animaux suivant leurs types morphologiques (Règne, Embranchement, Classe, Ordre, Famille, Genre, Espèce).

3.2. Notion d’espèce

L’espèce est un ensemble d’individus semblables par leurs caractères morphologiques, physiologiques, leur habitat, leur comportement et sont féconds entre eux. Les critères d’appartenance à une même espece sont :

v L’interfécondité ;

v La morphologie ;

v La garniture chromosomique

Tableau 1 : Classification systématique des principaux animaux domestiques.

|

Embranch -ement |

Classe |

Super ordre |

Ordre |

Sous ordre |

Famille |

Espèce |

Animal domestique |

|

|

|

Ongulés |

Périssodactyles (Mésaxoniens) |

hyppomorpha |

Equidae (solipèdes) |

Equus caballus |

Cheval |

|

Asinus asinus |

Âne |

||||||

|

Artiodactyles (Paraxoniens) |

Ruminants |

Bovidae |

Bos taurus |

Bœuf |

|||

|

Ovies aries |

Mouton |

||||||

|

Capra hircus |

Chèvre |

||||||

|

Camélidae |

Camelus dromedarius |

Dromadaire |

|||||

|

Suiformes |

Suidae |

Sus scrofa domesticus |

porc |

||||

|

Carnivores |

Fissipèdes |

Canoidés |

Canidae |

Canis familiaris |

Chien |

||

|

Feloidés |

Felidae |

Felis catus |

Chat |

||||

|

Glires |

Lagomorphes |

/ |

Léporidae |

Oryctolagus cuniculus |

Lapin |

||

|

|

Carinates |

Galliformes |

Phasiani |

Phasianidae |

Gallus gallus |

Poule |

|

|

Meleagrididae |

Meleagris gallopavo |

Dinde |

|||||

|

Anseriformes |

Anseri |

Anatidae |

Anas platyrhynchos |

Canard |

|||

|

Columbiformes |

/ |

Columbidae |

Columba livia |

Pigeon |

|||

|

Ratites |

Struthioformes |

Struthiones |

Struthionidae |

Struthio camelus |

Autruche |

IV. Ethnologie et classifications ethniques

4.1. Ethnologie

4.1.1. Notion d’Ethnologie

L’ethnologie dérive des mots grecs (ethnos « peuple » et logos « raison ou science »). C’est la science qui s’occupe des peuples. Elle a pour objet la connaissance de l’ensemble des caractères de chaque ethnie ou race.

4.1.2. Notion de Race

La race est une subdivision de l'espèce. Ce mot sert à désigner une collection d'individus se ressemblant entre eux, mais différent des autres individus de la même espèce par certaines aptitudes ou par le développement harmonique et spécial de quelques-unes de leurs formes. Ces individus ont la propriété de conserver leurs caractères distinctifs qu’ils transmettent par voie de génération.

Cette dénomination de race s'applique principalement aux animaux domestiques, c'est-à-dire à ceux qui sont élevés sous l'influence spéciale de l'homme ; on ne l'emploie pas pour les animaux en état de nature.

EXEMPLE :

Espèce : Ovis aries (le mouton domestique).

Race 1 : le mouton Mérinos (d'origine espagnole).

Race 2 : le mouton Ouled Djellal (d’origine algérienne).

« La race désigne une collection d’animaux appartenant à une même espèce qui possède un certain nombre de caractères communs et jouissent de la faculté de transmettre ces caractères en bloc à leurs descendants. »

La description détaillée des caractères externes typiques de la race (quant à la taille, à la couleur de la robe, à la forme de la tête, etc.) est donnée par un standard répertorié dans le livre généalogique de la race.

Pour que des individus soient censés appartenir à la même race, ils doivent (sans que ce soit une condition absolue) se ressembler par la conformation générale du corps, ou par le développement spécial de certaines aptitudes également héréditaires. Ces aptitudes s'allient ordinairement à l'identité de formes ; mais il arrive aussi que la ressemblance générale de conformation, au lieu de s'étendre à toute la race, se restreigne à certains groupes de cette race.

On peut distinguer différents types de races :

§ La race non encore standardisée ou « population traditionnelle », présente dans une région donnée et candidate à voir son existence officialisée. La situation est encore fréquente dans les pays en développement (le cas de l’Algérie).

§ La race à standard (le concept est né en Angleterre au XVIIIe siècle). Sous ce type, on trouve également :

Des races à grands effectifs ;

o Des races menacées, ou races à petits effectifs.

o Des races internationales qui existent dans plusieurs régions du monde

(e.g. la race bovine « Holstein »)

o Des races locales. Une race locale est définie comme une race majoritairement liée, par son origine, son lieu et son mode d’élevage, à un territoire donné.

Les signes principaux servant à faire discerner les races sont appréciés d'après certaines différences de conformation (du corps, de la tête, de la charpente osseuse, etc.) et des phanères (les poils, la laine, les cornes, etc.), etc.

Il arrive qu’un grand nombre d’animaux domestiques n'appartiennent pas exclusivement à telle ou telle race à cause de la diversité des croisements dus au hasard ou combinés par l'homme.

4.1.3. Formation et évolution des races

a) Influence de la nature

Les particularités de conformation, de phanères ou d'aptitude, caractérisant une race, sont la conséquence d'une modification qui a eu lieu par degrés, sous l'empire d'influences naturelles et extérieures, à la suite d'une longue persistance (sélection naturelle). Parmi ces influences, nous signalerons surtout le climat, le séjour et le genre d'alimentation.

b) Action de l’homme

Selon le but qu'il veut atteindre, l'éleveur choisit parmi les animaux de la même espèce certains individus pour les accoupler. La sélection favorise la reproduction d’animaux qui possèdent des attributs supérieurs de façon à propager leur qualité (gènes) au plus grand nombre. Les races d'animaux domestiques deviennent ainsi l'œuvre de l'art.

Pratiquée depuis la domestication de façon empirique, ce n’est qu’au XVIIIe siècle avec Rober BAKEWELL que le tournant vers la sélection moderne a été amorcé. La redécouverte des lois de l’hérédité de MENDEL, couplée à la théorie de l’évolution de DARWIN, au développement de la biométrie puis à l’intégration réussie de la génétique et de la statistique au début du XXe siècle, ont ouvert les voies à la sélection moderne des animaux domestiques. Souvent même on ne connaît plus, ni on ne retrouve plus dans l'état de nature les races ainsi modifiées et conquises par la main de l'homme. La division en races naturelles et artificielles n'est pas possible.

On peut présenter comme autant d'exemples des brillants résultats obtenus par les éleveurs dans la création des races perfectionnées :

§ La race bovine « Holstein » avec ses vaches si remarquables par l'abondance de leur lait ;

§ Les races bovines de l'Angleterre, si aptes à l'engraissement ;

§ Le mouton « Mérinos » pour sa production de laine ;

§ La race caprine « Saanen » pour son excellente aptitude laitière.

4.1.4. Dénomination des races

Les dénominations des races proviennent de diverses circonstances, telles que :

§ Le berceau primitif ou le pays natal de la race (e.g. race bovine « Normande », race ovine « Ouled-Djellal », race ovine « Leicester », race caprine

« Cachemire ») ;

§ Des particularités caractéristiques de conformation, de phanères ou d'aptitudes (e.g. race bovine « Shorthorn », race ovine « Hamra », race caprine « Naine de Kabylie ») ;

§ L'influence des éleveurs qui ont modifié les animaux (e.g. race de Backewell).

Quelques expressions techniques employées

Race pure : celle dont la formation n'émane pas de deux races différentes. Les animaux originaux sont issus, sans mélange, d'une race connue, et, de plus, ils sont nés, ou du moins ont été conçus dans la patrie de la race mère.

Croisement : accouplement d'animaux d'origine et de races différentes : leur produit est nommé métis. Dans un sens plus restreint, ce terme de métis s'applique au fruit de l'accouplement d'une femelle de race inférieure avec un reproducteur de race plus noble.

Rétrogradation : C'est la condition d'un sujet qui, en tout ou en partie, ne ressemble point à ses ascendants immédiats (père et mère), et tient plutôt de ses ascendants éloignés. Ce terme s'applique surtout dans un sens défavorable pour indiquer le retour de défauts propres aux ancêtres, et dont les générations plus rapprochées se trouvaient exemptes.

4.2. Principes des classifications ethniques

Plusieurs possibilités de classification des races sont offertes. Les plus utilisées sont celle de BARON et celle de SANSON.

4.2.1. Classification de BARON

C’est l’une des classifications les plus utilisées. Baron classe les coordonnées ethniques en :

a) Les coordonnées statiques (plastiques ou de forme) : Les animaux sont classés :

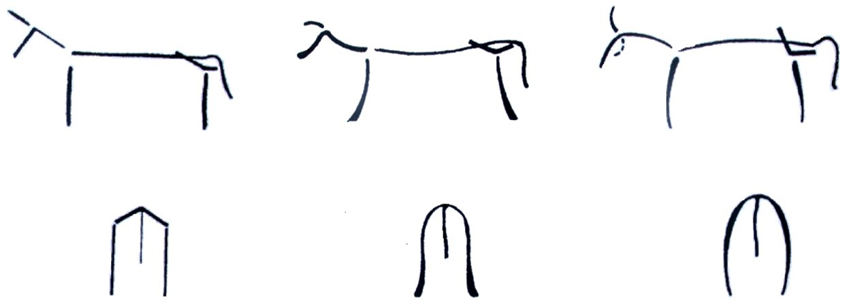

§ Selon leur silhouette en rectiligne, concaviligne ou convexiligne ;

profil rectiligne profil concaviligne profil convexiligne

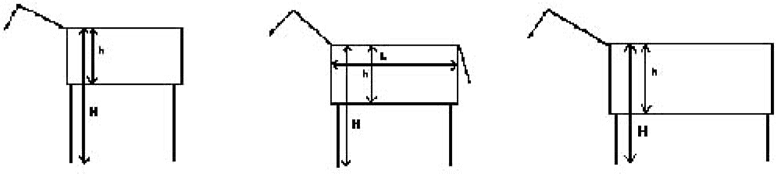

§ Selon leurs proportions corporelles en longiligne, médioligne ou bréviligne ;

Modèle Longiligne Modèle Médioligne Modèle Bréviligne

Selon leur format en eumétrique (moyen), éllipométrique ou hypermétrique.

b) Les coordonnées de la phanèroptique

Les phanères ou annexes de la peau sont l’ensemble des productions cornées de la peau (les poils, cheveux, onglons, cornes, plumes).

C’est un élément secondaire, qui est le décor de la forme. Par exemple : poils longs ou courts, poils frisés ou plats (droits), couleur de la robe (unicolore, bicolore, tricolore ou pie quand il y’a du blanc), muqueuses (clairs, tachetées, foncées), le cornage, etc.

La phanèroptique est beaucoup plus importante chez le chien et la volaille.

c) Les coordonnées de l’énergétique

En relation avec les aptitudes ou type de production. Chez les bovins les races sont généralement classées en 04 catégories :

§ Races laitières spécialisées;

§ Races à viandes (bouchères) améliorées ;

§ Races mixtes (viande et lait) ;

§ Races non améliorées qui sont le plus souvent des races rustiques (de montagne ou des races appartenant à un milieu pauvre).

Quant aux ovins et caprins, les races sont classés en :

§ Races laitières ;

§ Races bouchères ; § Races lainières.

§ Races mixtes.

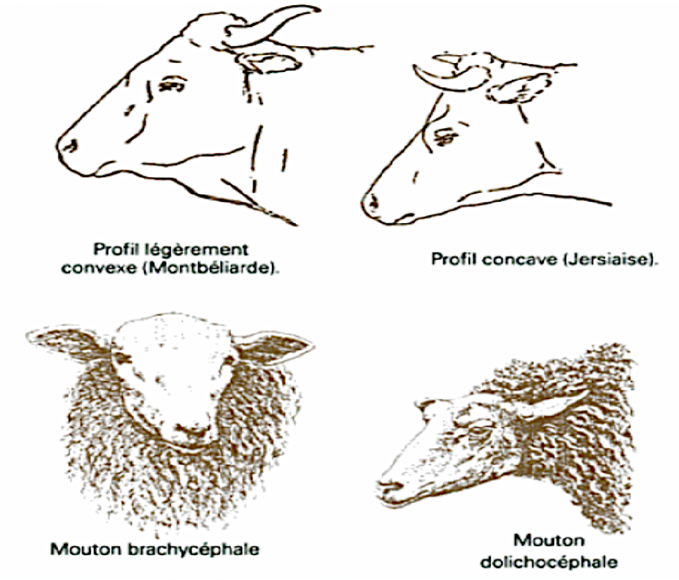

4.2.2. Classification de Sanson

C’est une classification des

races et variétés existantes selon les

caractéristiques morphologiques de leurs chevilles osseuses crâniennes.

Sanson classe les animaux en dolichocéphales (crâne allongé) et brachycéphales (crâne de forme étroite et ovoïde) (cf. figure 2). Il les fait dériver de 12 types naturels auxquels il donne le nom de « races », réservant celui de « variétés » aux populations dérivées. Dans cette classification ni les phanères, ni les aptitudes ne sont prises en considération.

Figure 2 : la forme du crâne, critère de classement des races

selon SANSON.

Figure 2 : la forme du crâne, critère de classement des races

selon SANSON.

Conclusion générale

Cet article vous offre une base solide pour comprendre les fondements scientifiques, historiques et pratiques de l’élevage des animaux domestiques, en particulier les ruminants. À travers l’exploration des concepts de domestication, de classification zoologique, d’ethnologie, de formation des races et des différentes classifications morphologiques et productives, il s’agit d’outiller les professionnels de la filière animale (vétérinaires, éleveurs, étudiants) que vous êtes afin que vous puissiez mieux gérer, sélectionner, améliorer et exploiter les espèces animales en fonction de leurs aptitudes et de leurs caractéristiques biologiques.

Laisser un commentaire