I. Généralités

Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, les animaux d’élevage domestique sont très importants, ainsi nous avons compris au maximum les notions fondamentales d’ethnologie pour mener à bien l’élevage domestique. Maintenant passons à la partie consacrée à la reproduction et logement des ruminants.

Dans cette publication, nous parlons spécialement des bovins puisque nombreux sont des lecteurs qui demandent des conseils sur l’élevage de bovins, pour ceux qui élèvent les ovins et les caprins, ne perdez jamais l’espoir car chaque semaine nous abordons une thématique spécifique dans le domaine d’élevage. Rappelons que nous avons vu dans la précédente publication que les bovins sont présents dans le tableau de la classification systématique des principaux animaux domestiques. Sans passés beaucoup de temps, prenez un verre d’eau froide, les bonnes choses commencent.

1.1. Place des bovins dans le règne animal

Le genre Bos appartient à la sous-famille des Bovinae, de la famille des Bovidae, ces bovidés dérivent du sous-ordre des Ruminants, classe des Mammifères pourvus d’un placenta (sous-classe des Placentaires) et qui se regroupent dans l’embranchement des Vertébrés du règne Animal

La vache domestique dont le nom scientifique est « Bos taurus » appartient à : voir tableau 1

Tableau 1 : Place des bovins dans le règne animal.

|

Règne |

Animal |

|

|

Embranchement |

Vertébrés |

|

|

Classe |

Mammifères |

|

|

Sous- classe |

Placentaires |

|

|

Super-ordre |

Ongulés |

|

|

Ordre |

Artiodactyles (Paraxoniens). |

|

|

Sous-ordre |

Ruminants |

|

|

Famille |

Bovidae |

|

|

Sous-famille |

Bovinae |

|

|

Genre |

Bos (2n = 60) |

|

|

Espèces |

Bos taurus |

Bovin domestique |

|

Bos indicus |

Bovin d’Asie ou zébu |

|

|

Bos grunniens |

Yack du Tibet |

|

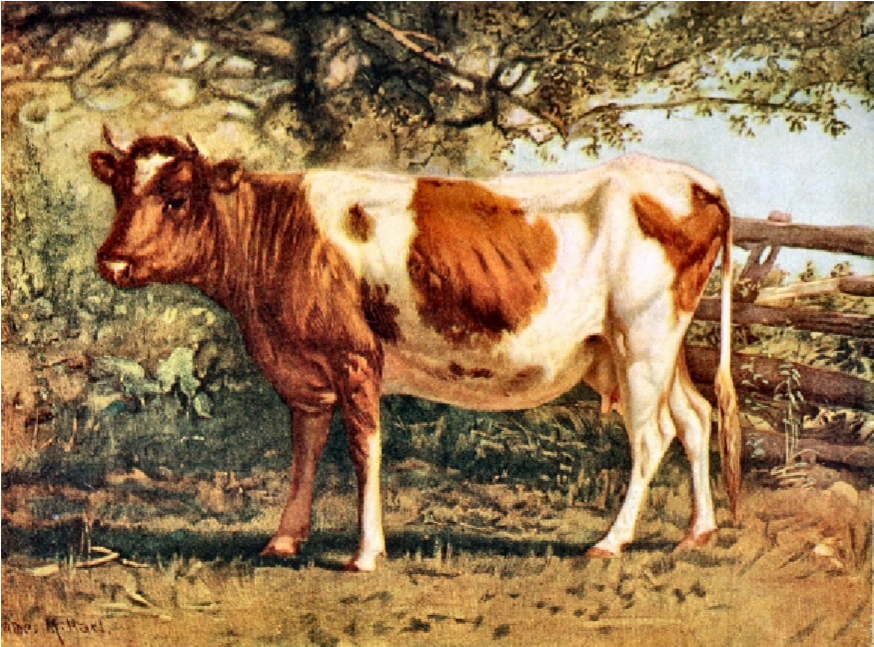

Figure 1: vache Bos taurus

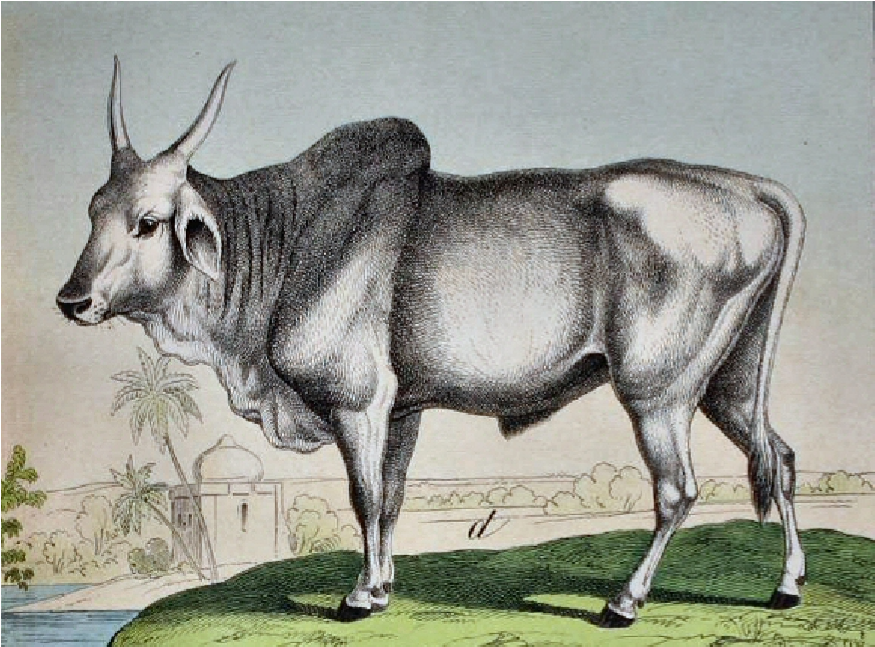

Figure 2: Zébus Bos indicus

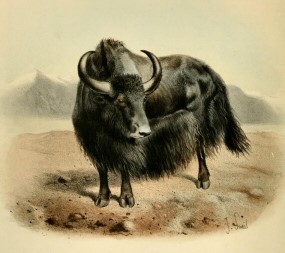

Figure 3: Yak (Bos grunniens)

Figure 3: Yak (Bos grunniens)

1.2. Origine et domestication des Bovins

La plupart des chercheurs qui ont étudié l’évolution des bovins domestiques ont conclu que ceux-ci avaient une souche commune d’ancêtre sauvage. Le bovin sauvage, Bos primigenius, que l’on appelle « aurochs ou urus », est généralement considéré comme l’ancêtre de tous les bovins domestiques, y compris les zébus. Ces bovins sauvages seraient partis de l’Inde pour se répartir dans la plus grande partie de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique du Nord. La domestication des bovins sauvages commença vraisemblablement en Inde, dans le Proche-Orient et en Égypte, entre 6000 et 4000 avant J.-C.

Fiche Technique

Esperence de vie : 20 – 25 ans

Denture : chez le bovin adulte, la formule dentaire est :

Incisifs – canines - prémolaires 3–3 molaires -3–3 =32

Normes physiologiques

Température corporelle : 36°c (chez l’adulte)

Fréquence cardiaque : 60 – 70/min

Fréquence respiratoire : 15 – 20/min

Volémie (volume du sang) : 60 ml/Kg de poids

Neutralité thermique : 5-20°C

Cycle sexuelle (chez la femelle) : 21 jours (18 – 25)

Durée de gestation : 280 jours

1.3. Régions corporelles extérieures des bovins

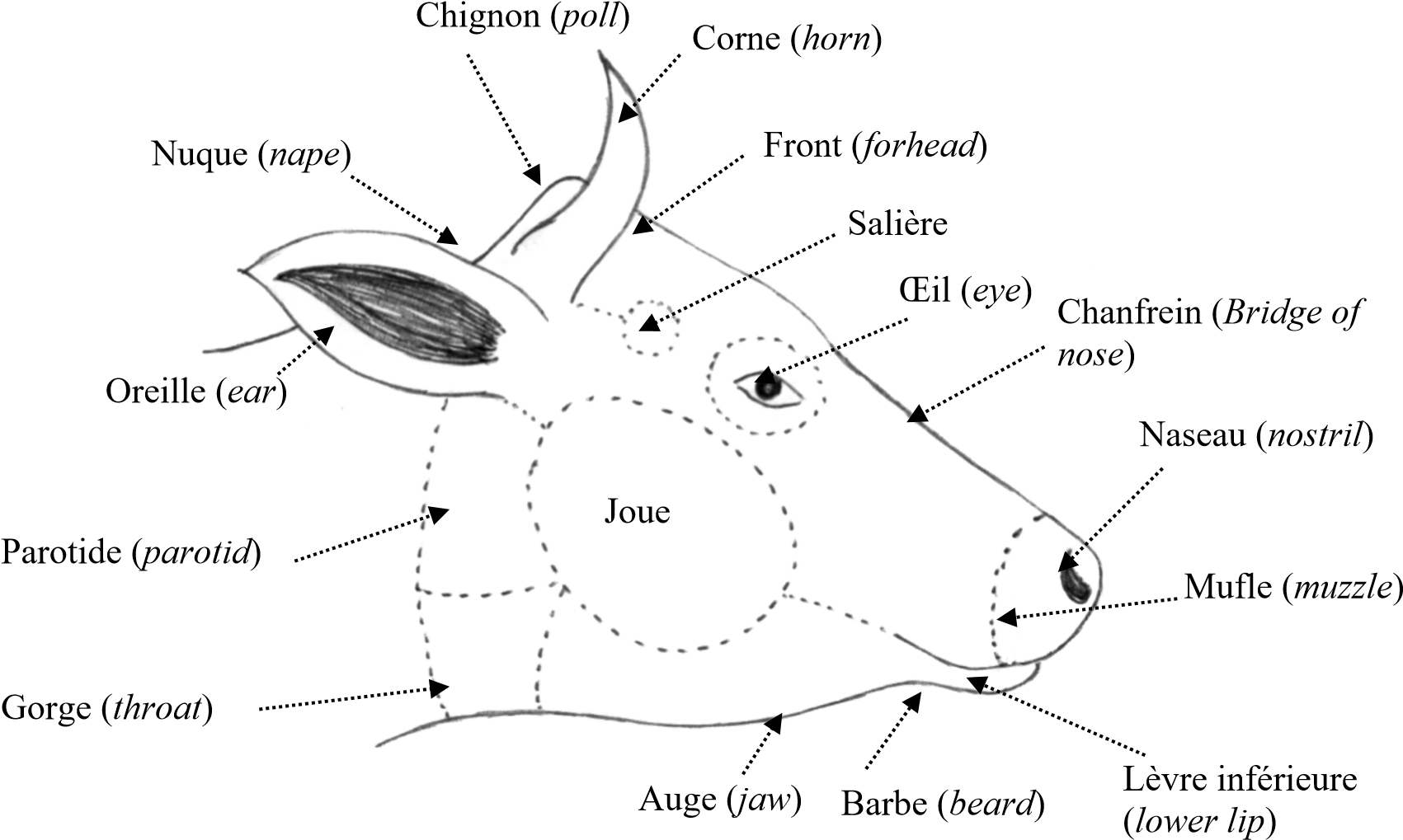

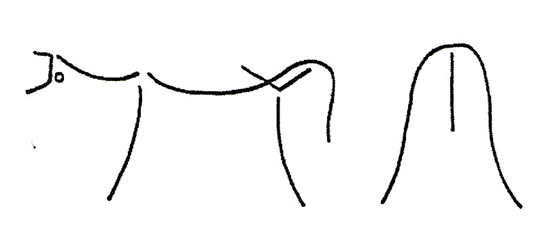

Figure 4: régions extérieures de la tête du bovin.

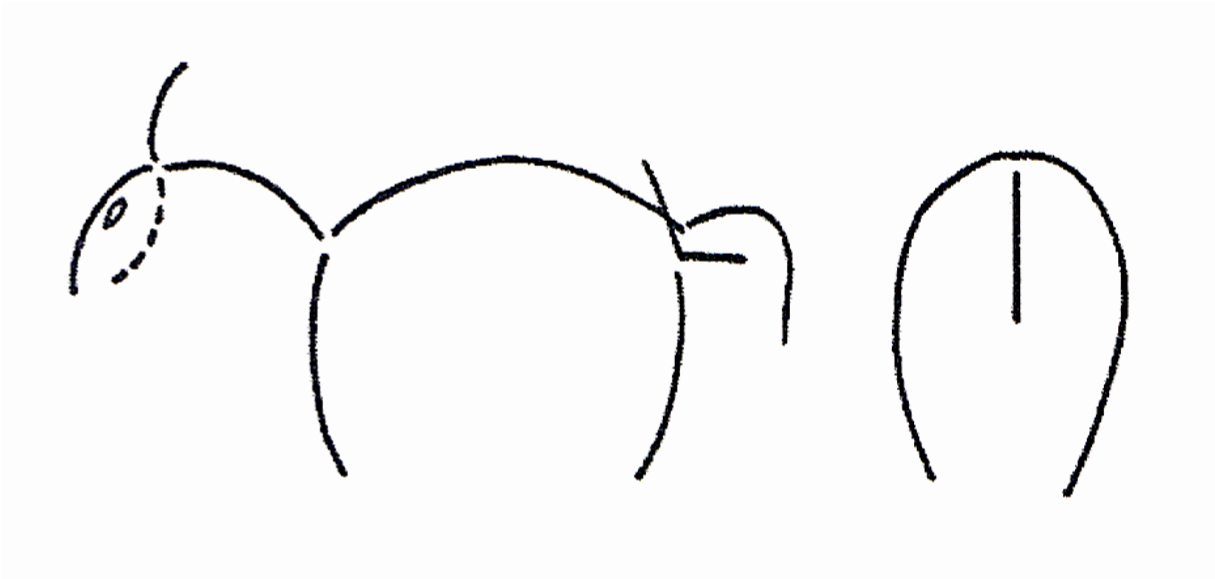

Figure 5: régions corporelles extérieures chez la vache

1.4. Terminologie

Tableau 2 : quelques expressions utilisées chez les bovins

|

Expression |

English |

Définition |

|

Taureau |

Bull |

Mâle entier (♂) selectionné pour la reproduction |

|

Vache |

Cow |

Femelle reproductrice (♀) ayant mis-bas au moins une fois |

|

Bœuf |

Beef |

Mâle castré |

|

Veau |

Calf |

Jeune bovin âgé de moins d’un an |

|

Velle |

Calf female |

Veau femelle |

|

Taurillon |

Young bull |

Jeune mâle âgé de plus d’un an |

|

Génisse |

Heifer |

Jeune femelle âgé de plus d’un an, n’ayant pas mis-bas |

|

Bouvillon |

Steer |

Jeune bœuf |

|

Vêlage |

Calving |

Mise-bas chez les bovins |

|

Écornage |

Dehorning |

Couper complètement ou partiellement les cornes |

II. Ethnologie générale bovine

Nous allons développer les variations selon la classification de BARON.

2.1. Variations de la plastique (morphologie générale)

2.1.1. Variations du format (hétérométrie)

L’espèce bovine s’avère très variable pour le poids et la taille (hauteur au garrot) qui sont utilisés pour décrire le format.

§ Poids moyen ou eumétrique : entre 600 et 700 kg pour le mâle ; § Taille moyenne eumétrique : 1,35 m au garrot.

De multiples races sont de format éllipométrique (taille < 1,30 ; poids < 500 kg) ou hypermétrique (taille > 1,40 ; poids ≥ 750 kg).

En général, le squelette est d’autant plus grossier que les animaux sont plus lourds (races : charolaise, Rouge des Près) et inversement (race Jersiaise), mais ce n’est pas systématique (la race Limousine, bien que lourde, a un squelette relativement fin).

N.B : Les poids donnés par la suite pour les diverses races sont les poids moyens dans les conditions habituelles de l’élevage : ils sont parfois dépassés de beaucoup chez les animaux ayant fait l’objet d’une préparation spéciale. Les poids d’animaux en mauvais état d’entretien peuvent être nettement inférieurs.

2.1.2. Variations des proportions corporelles (Anamorphose)

Il s’agit d’apprécier la forme de l’animal dans ses trois dimensions : hauteur, largeur et longueur. Trois types peuvent être distingués :

a) Type longiligne

L’animal s’allonge et se rétrécit :

§ Il s’allonge => tête longue et fine, encolure longue, thorax ample (d’où l’expression « type respiratoire »). Par ailleurs, les rayons articulaires s’ouvrent. L’allongement du corps et l’ouverture des rayons articulaires font que les muscles sont comme « étirés » donc la musculature apparaît peu développée et plate ;

§ Il se rétrécit => la poitrine a, derrière le garrot, une section ogivale et les scapulas tendent à se rejoindre, l’animal est « étroit du devant », le garrot est dit « pincé ». Le dessus du corps forme un triangle isocèle (garrot, pointes de la hanche). Dans les types primitifs, le bassin est étroit mais la sélection laitière l’a élargi (il faut un bassin large pour servir de support à une mamelle développée).

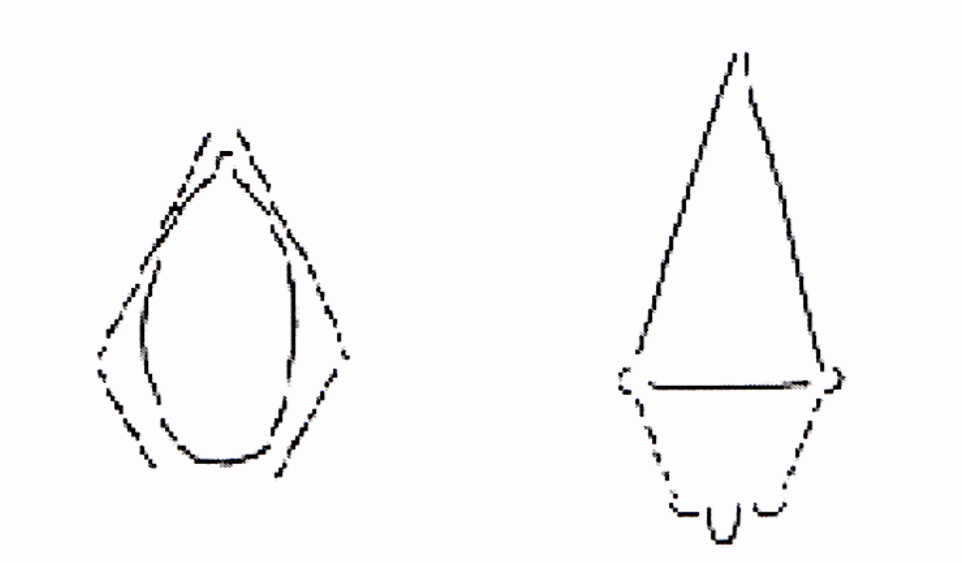

(Figure 6) : Coupe transversale de la poitrine Vue de dessus

Le type longiligne reste, à peu près à l’état pur, l’apanage des races laitières spécialisées (type longiligne = type laitier).

b) Type bréviligne

L’animal se raccourcit et s’élargit :

§ Il se raccourcit et, parallèlement, les rayons articulaires tendent à se fermer => la musculature apparaît épaisse et développée ;

§ Il s’élargit => la poitrine a, derrière le garrot, une section qui tend à devenir circulaire ; les scapulas ne peuvent se toucher : le garrot est large, l’animal est dit « éclaté du devant ». Dans l’idéal, le dessus du corps forme un rectangle.

(Figure 7a: coupe transversale b) vue de dessus

Le type bréviligne est l’apanage des races à viande spécialisées. Sous sa forme harmonique, il ne se rencontre guère que dans les races à viande britanniques (Herford par exemple), les races à viandes françaises restant allongées en moyenne (le raccourcissement semble n’avoir porté que sur l’encolure).

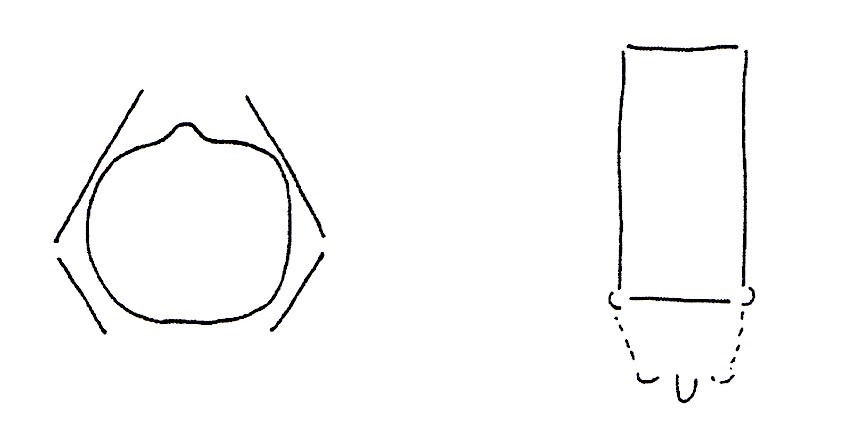

Associé à un bassin horizontal, le type bréviligne donne une allure générale parallélépipédique => races britanniques.

Associé à un bassin incliné, le type bréviligne donne un type cylindrique terminé par un hémisphère, => races à viande françaises (et sud-européennes).

Figure 8a. Modèle "britannique"

Figure 8b. Modèle "français"

c) Type médioligne

Type « moyen » sous tous rapports. La hauteur au garrot est proche à la longueur scapulo-ischiale. Apanage des races non spécialisées (type « mixte ») et également de bon nombre de races rustiques.

Le développement musculaire variant selon les races. Les profils musculaires tendent à rester rectilignes si le bassin est horizontal (exemple : race Normande), tendent à se rebondir si le bassin est incliné (ex : race Simmental).

Dans la pratique on utilise :

L’angle costo-vertébral : lengle du creux du flanc

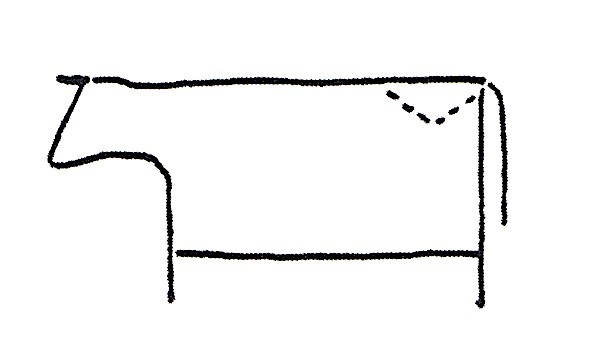

2.1.3. Variations de la silhouette générale et des aplombs (Alloïdisme)

La silhouette est le dessin qui indique par un simple trait le contour du bovin. On distingue 3 types de profil :

a) Type concaviligne

§ Profil céphalique concave : le front fait un angle net avec le chanfrein. Parallèlement, celui-ci se raccourcit, le mufle s’élargit, les yeux deviennent globuleux et paraissent exorbités.

§ Le cornage est fin, rabattu vers l’avant.

§ L’animal tend à s’enseller, le bassin se redresser légèrement et devient « horizontal » (dans les cas extrêmes la queue apparaît « noyée entre les ischions »).

§ Du point de vue des aplombs, l’animal tend à être campé et panard. Les extrémités des membres sont épaisses.

Figure 9a. vue du profil b) vue du derrière

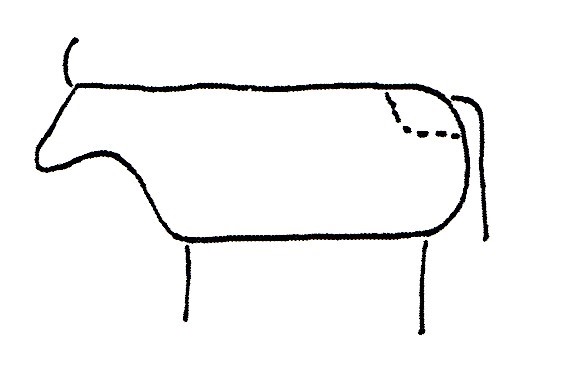

b) Type convexiligne

Profil céphalique très légèrement convexe : parallèlement, le chanfrein s’allonge et le mufle s’affine, les yeux sont en amande.

Le cornage peut présenter diverses formes :

Ou bien il part vers l’arrière (cornage en lyre),

Ou bien il part se recourbe nettement vers le bas, la pointe est dirigée vers la joue (cornage en roue),

Ou bien il s’enroule en spirale (cornage en spiral, en tire-bouchon).

L’animal tend à se vousser. Le bassin bascule franchement vers le bas (il est dit « incliné », la pointe de la fesse est nettement plus basse que la pointe de la hanche) et la queue apparaît portée haute (« en crosse » ou en « cimier »).

Du point de vue des membres, l’animal tend à être sous lui et cagneux ; les extrémités des membres sont fines.

Figure 10 a): vue de profil b) vue de derrière

Figure 10 a): vue de profil b) vue de derrière

c) Type rectiligne

Profil céphalique rectiligne.

Cornage en coupe ou en lyre, développé dans un plan perpendiculaire au front, bassin légèrement incliné.

Aplombs normaux.

Figure 11 a) vue de profil b) vue de derrière

2.2. Variations de la phanéroptique

Les principales variations relatives à la forme du cornage ont été traitées, il reste à préciser les variations de la robe. La connaissance des robes chez les bovins est en effet intéressante dans la mesure où, d’une part, certaines races se caractérisent par leur robe, d’autre part la diagnose des croisements repose d’abord sur son examen.

2.2.1. Robes simples (unicolores)

Ø A teinte soutenue sur l’ensemble du corps.

§ Le noir

§ Le gris

§ Le bleu (mélange de poils noirs et de poils blancs)

§ Le blanc

§ Le rouge (associé en général à un mufle clair)

§ Le jaune

§ Le rouan (mélange de poils rouges et de poils blancs)

Les teintes noir / gris / bleu sont associées à la présence de pigment sombre (eumélanine). Les teintes rouges / jaune / rouan sont reliées à celle de pigment plus clair (phaeomélanine).

Ø S’éclaircissant en régions distales

§ Le fauve : la robe varie du jaunâtre au rouge brunâtre mais s’éclaircit plus ou moins fortement autour du mufle, et des yeux, sur le dessous, le périnée et dans la partie postéro-inférieure des membres. Par ailleurs, les extrémités sont noires : mufle, paupières, bord des oreilles (inconstant), pointe des cornes, anus et vulve, onglons et couronne.

§ Le gris souris : mêmes éclaircissements que précédemment, mêmes extrémités foncées mais robe gris-souris au lieu de fauve.

§ Le froment : idem robe fauve mais muqueuses et extrémités claires. Le froment se distingue du jaune par présence d’éclaircissement de la teinte.

2.2.2. Robes composées

Association,

par plages, de pigment clair et de pigment noir.

Ø Robes charbonnées

Les charbonnures (plages noires) apparaissent aux

extrémités tête, devant des membres (robe légèrement charbonnée), puis

envahissent le corps de façon centripète jusqu’à le recouvrir presque

totalement (robe très fortement charbonnée).

On distingue :

§ Le rouge charbonné, toujours à muqueuses sombres,

§ Le fauve charbonné, toujours à muqueuses sombres,

§ Le froment charbonné,

§ Le gris charbonné, toujours à muqueuse sombre. Ce dernier n’est en fait qu’une variante des 2 robes précédentes : les veaux naissent fauve ou froment mais, avec l’âge, le pigment clair s’éclaircit au point de paraître presque blanc tandis que les charbonnures apparaissent. Celles-ci tendent à leur tour à disparaître avec l’âge.

Ø Robes bringées

La robe varie du jaune au rouge

sombre et apparaît striée verticalement de bringeures (bandes noires). Le mufle

est marbré.

2.2.3. Robes mélangées

En ce cas, n’importe laquelle des robes pigmentées décrites précédemment est plus ou moins envahie de panachures blanches.

Figure 12 a,b,c,d : Panachures irrégulières chez les bovins

a) Panachure très limitée

b) Panachure limitée

c) Panachure irregulière 1

d) Panachure irrégulière 2

Figure 13: Panachures à déterminisme génétique spécifique chez les bovins

Toupillon de la queue blanc

Tête blanche

2.3. Variations de l’énergétique (aptitudes & utilisation)

Les bovins sont utilisés essentiellement pour la production laitière et la production de la viande, les autres productions (travail, cuir, etc.) étant devenues accessoires.

A partir des aptitudes et des utilisations zootechniques des races, une classification en 6 groupes théoriques à partir des modes d’exploitation peut être proposée.

2.3.1. Races laitières vs. Races allaitantes

La vache allaitante nourrit elle-même son veau jusqu’au sevrage qui est tardif (6-8 mois), pendant que la vache laitière est rapidement séparée de son veau après le vêlage pour pouvoir être soumise à la traite. Son veau est alors allaité artificiellement avec de l’aliment d’allaitement (poudre de lait) ou du lait trait puis distribué en quantités contrôlées.

Ceci ne signifie pas qu’une race laitière ne puisse pas être exploitée en race allaitante, et inversement, mais la vache de race laitière a généralement trop de lait pour nourrir son seul veau, et la vache de race allaitante pas assez pour justifier le travail de la traite.

2.3.2. Races spécialisées vs. races mixtes

Les races mixtes sont, au moins à l’origine, des races laitières dont les aptitudes bouchères permettent d’obtenir une bonne valorisation en boucherie des mâles (veau de boucherie, taurillons ou bœufs) et des vaches de réformes, par opposition aux races laitières spécialisées. Certaines races mixtes continuent donc d’être exploitées en races laitières (avec parfois de bons potentiels laitiers) tout en fournissant des animaux de bon rapport en boucherie alors que d’autres deviennent, ou sont devenues, allaitantes et prennent, par sélection, une orientation « viande affirmée ».

Par opposition, la race spécialisée ne cherche pas le compromis : elle est soit franchement laitière, soit franchement bouchère. La sélection (amélioration génétique) privilégie alors ces qualités (race bouchère ou « à viande améliorée »).

2.3.3. Races rustiques vs. races non rustiques

La race « rustique » conjugue une autre particularité d’aptitudes : laitière ou allaitante, elle a pour caractéristique complémentaire de tirer parti des conditions d’élevage plus difficiles (climat rude, ressources alimentaires limitantes). Ces races sont donc plus particulièrement présentes en régions de montagne ou de landes ainsi que dans les zones arides. Le format des races rustiques et leur productivité individuelle sont en général limités.

Évaluation des aptitudes et informations disponibles

Les comparaisons de races sont très difficiles :

§ Pour la production laitière, les races à fortes production doivent avoir un rapport.

L’ordre de grandeur d’une production sur 10 mois (305 jours) ou bien une lactation standardisée (de référence) est de 5000 kg. Les seules données objectives sont celles du contrôle laitier officiel. Nous avons retenu dans ce qui suit la moyenne des lactations standardisées à 305 jours et corrigées à un niveau adulte.

§ Pour la production de viande, les performances sont appréciées à travers la vitesse de croissance des animaux (GMQ : gain moyen quotidien). L’ordre de grandeur du GMQ moyen jusqu’à 24 mois est de 800 g/j. les seules données objectives sont celles du contrôle de croissance officiel.

III. Ethnologie spéciale bovine

Il existe plus de 195 races de bovins reconnues dans le monde, toutes classées par apparence. Dans cette partie nous allons présenter un certain nombre de races les plus connues à l’échelle internationale.

3.1. Typologie d’un certain nombre de races bovines dans le monde

Tableau 4 : quelques races bovines dans le monde.

|

Races laitières |

Races à viande |

|

Laitières spécialisées |

A viandes spécialisées |

|

Holstein-Fresian (Pays-Bas) Brown-Swiss (Suisse) Jersey (Anglo-Française) Ayrshire (Britannique) Guernesey (Britannique) Pie rouge des plaines (France) Rouge Flamande (France) |

Charolaise (France) Limousine (France) Blonde d’Aquitaine (France) Rouge des prés Parthenaise (France) Bazadaise (France) Bleue du Nord Blanc-Bleu Belge (Belgique) Aberdeen Angus (Britannique) Hereford (Britannique) Shorthorn (internationale) Piémontaise ou piemontese (Italie) Highland (Ecosse) |

|

Laitières mixtes |

Allaitantes rustiques |

|

Normande (France) Montbéliarde (France) Simmental (Suisse) Fleckvieh (Allemande) Dairy Shorthorn (Britannique) |

Salers (France) Aubrac (France) Gasconne (France) Blonde des Pyrénées (France) Nantaise, Maraîchine (France) Corse (France) Camargue (France) |

|

Laitières rustiques |

|

|

Abondance (France) Tarentaise (France) Vosgienne (France) Bretonne pie-noire (France) Froment de Léon (France) Armoricaine (France) Ferrandaise (France) Hérens (Suisse) |

3.2. Races laitières spécialisées

3.2.1. Race HOLSTEIN (Holstein-Fresian ; Black Pied, Schwarzbunte)

a) Origine

Le nom Holstein est celui d’une région au nord des Îles Frisonnes, Îles situées devant les côtes Néerlandaises et allemandes actuelles.

b) Description

§ Format : race de grand format (sub-hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,60 |

1100 |

|

Femelle |

1,45 |

700 |

§ Proportion : type longiligne à bassin large et horizontal, un modèle laitier très accusé.

§ Profil : sub-concave.

§ Robe : elle est en principe pie-noire à muqueuse noire. Les sujets pie-rouge peuvent toutefois être inscrits. La panachure est de type irrégulier très variable. Le modèle « écharpe et ceinture » est dominant, mais toutes extension de panachure possible, les extrémités des pattes et la queue restant toujours blanches.

§ Cornage : ses cornes sont en croissant et rabattu vers l’avant.

§ Squelette : fin et peau fine et souple.

§ Mamelle : sa mamelle est volumineuse et parfaitement adaptée à la traite mécanique (attaches, équilibre antéro-postérieur).

c) Aptitudes

§ Première race laitière au monde, performance laitières quantitatives très élevées (race de records, jusqu’à 24 000 kg dans une lactation). Taux protéique limité.

§ Si la sélection sur la forme de la mamelle (équilibre de la mamelle et adaptation des trayons à la traite mécanique) a été très efficace, elle s’est accompagnée d’une plus grande sensibilité aux infections intra-mammaires (sphincter du trayon plus faible).

Conformation bouchère médiocre, rendements médiocres, précocité conduisant à une adiposité forte des carcasses. Vaches de réforme fournissant des carcasses « bas de gamme » de 310 – 330 kg.

§ La sélection sur les forts potentiels de production a conduit à une détérioration des performances de reproduction.

3.2.2. Race BRUNE (Brown-Swiss ; Braunvieh)

a) Origine

Le vrai nom de cette race est la « Brune des Alpes » ou « Schwytz », originaire des Alpes Suisses (vallée de Schwytz).

b) Description

§ Format variable selon la proportion de sang Bown Swiss et les conditions d’entretien.

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,55 |

900 à 1100 |

|

Femelle |

1,40 |

650 à 750 |

§ Proportion : Type médioligne à longiligne.

§ Profil : rectiligne.

§ Robe : gris-souris ou gris-brun à extrémités et muqueuses noires, pourtour du mufle et intérieur des oreilles décolorés (poils blancs), atténuation de la teinte en partie déclives, bande claire, fréquente le long de la ligne du dessus.

§ Cornage : en lyre.

§ Squelette : puissant.

c) Aptitudes

§ La brune est une bonne laitière qui donne près de 7000 kg de lait riche en protéines (Assez bon rapport TP/TB : TB = 41,3 ‰ ; TP = 33,6 ‰)

Elle s’adapte à tous les climats, même à ceux des régions chaudes grâce à sa très bonne régulation thermique d’où sa répartition mondiale.

§ Sa valeur bouchère n’est pas négligeable pour la rentabilité d’un éleveur ; une carcasse de vache de réforme pèse aux environs 370 kg alors que celle d’un taurillon de 18 mois avoisine les 350 kg (GMQ : 1200 à 1400 g).

3.2.3. Race JERSIAISE (Jersey)

a) Origine

Cette race a pour origine l’Île de Jersey, Île anglo-normande situé dans la Manche.

b) Description

§ Format : petit format (éllipométrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,35 |

650 |

|

Femelle |

1,25 |

300 à 400 |

§ Proportion : longiligne.

§ Profil : concave (tête de biche).

§ Robe : fauve uniforme, parties déclives plus claires, extrémités noires. § Cornage : en croissant rabattu vers l’avant.

§ Squelette : fin.

c) Aptitudes

§ La jersiaise est une très bonne laitière avec des taux protéiques (TP) les plus élevés parmi les races laitières (TP : 40,2 ‰), même si elle ne donne qu’environ 4600 kg de lait, mais du lait à taux butyreux (TB) de plus de 55,5 ‰ (données 2008).

§ La jersiaise est une race facile à élever ; elle est précoce, fertile et elle vêle très facilement et a une bonne longévité.

Coté viande, la race est caractérisée par une faible valeur des jeunes animaux et des animaux de réforme (GMQ < 900 g).

3.3. Races mixtes

3.3.1. Race MONTBELIARDE

a) Origine

La région d’origine de la race est l’Oberland bernois (centre de la Suisse). La race de cette région était la Bernoise. De cette race des vaches et des taureaux furent emmenées en Franche-Comté (France) pour être croisés et améliorer.

§ Herd-book de la race Montbéliarde créé en 1889.

b) Description

§ Format : grand format (hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,70 |

1000 à 1200 |

|

Femelle |

1,45 |

650 à 800 |

§ Proportion : médioligne

§ Profil : convexiligne

§ Robe : pie rouge soutenu aux taches bien délimitées, par contre, la tête, le ventre et les membres restent blancs, muqueuses claires. § Cornage : cornes implantées haut s’incurvant vers l’avant, de couleur blanche § Squelette : fin mais solide.

§ Mamelle : haute et large, attachée loin à l’avant ; trayons implantés aux centres des quartiers et légèrement orientés vers l’intérieur.

c) Aptitudes

§ La montbéliarde est une grande laitière, mais qui conserve des qualités bouchères.

§ La production laitière moyenne d’une vache est plus de 7000 kg. Son lait est de grande qualité fromagère ; on y relève une teneur remarquable en protéine. Son lait sert à fabriquer plusieurs excellents fromages (le Comté, le Munster, etc.).

§ Les carcasses des vaches de réforme pèsent entre 340 et 380 kg, celles des taurillons de 18 mois aux environs de 380 kg.

§ Cette race est caractérisée par une bonne longévité.

3.3.2. Race NORMANDE

a) Origine

Originaire de la région de la Normandie en France.

§ Herd-book de la Normande créé en 1883.

b) Description

§ Format : grand format (hypermétrique)

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,55 |

900 à 1200 |

|

Femelle |

1,40 |

700 à 800 |

§ Proportion : médioligne.

§ Profil : concave.

§ Robe : est dite tricolore ; les panachures sont fauve bringé et blanc ; la tête blanche avec des lunettes et un mufle tacheté.

§ Cornage : cornes blanches en croissant recourbées vers l’avant.

§ Squelette : assez fort.

§ Mamelle : très développée et haut attachée.

c) Aptitudes

§ Race mixte, a race Normande est reconnue pour ses qualités de laitière et de bouchère.

§ La vache donne plus de 6500 kg de lait à forts taux butyreux (TB : 44 ‰) et protéique (aptitude beurrière, fromagère).

§ Conformation bouchère : cette race assure des carcasses lourdes, bien conformées et de grande qualité ; une carcasse de vache de réforme pèse environ 380 kg, celle d’un taurillon de 17 mois 370 kg et celle d’un bœuf plus de 400 kg.

3.4. Races laitières rustiques

3.4.1. Race ABONDANCE

a) Origine

§ La race Abondance a pour berceau la vallée d’Abondance, située en HauteSavoie dans le massif de Chablais (France).

§ Herd-book créé en 1891 (d’abord sous le nom de race Chablaisienne, puis en 1894, sous le nom de race d’Abondance).

b) Description

§ Format : moyen (eumétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,50 |

900 – 1100 |

|

Femelle |

1,45 |

600 – 750 |

§ Proportion : médioligne.

§ Profil : convexe

§ Robe : pie rouge acajou (grand manteau), tête blanche avec des lunettes, les muqueuses et trayons varient du rose au marron.

§ Cornage : les cornes sont incurvées vers l’avant, puis vers l’arrière. Les onglons sont noirs.

§ Squelette : ossature fine.

§ Mamelle : haute et bien attachée ; trayons courts et fins.

c) Aptitudes

§ C’est une race montagnarde, rustique et d’aptitude mixte.

§ Une Abondance produit plus de 5800 kg de lait (Aptitude fromagère).

§ L’Abondance se caractérise par une longévité exceptionnellement longue.

§ Les vaches de réforme fournissent des carcasses de 300 à 350 kg. La croissance des jeunes, et des taurillons en particulier est rapide et importante (GMQ : 1400 g), le poids d’une carcasse d’un taurillon de 18 mois se situe entre 320 et 380 kg.

3.4.2. Race TARENTAISE (Tarine)

a) Origine

Cette race porte le nom de la vallée où elle s’est fixée depuis plusieurs siècles, la vallée de la Tarentaise dans les Alpes (France).

§ Herd-book créé en 1888.

b) Description

§ Format : moyen (éllipométrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,45 |

800 |

|

Femelle |

1,30 |

500 |

§ Proportion : médioligne.

§ Profil : rectiligne.

§ Robe : fauve roux uniforme, celle du taureau est plus foncée. Muqueuses noires.

§ Cornage : cornes en lyre, fines et blanchâtres à la base, elles deviennent noires aux extrémités ; Sabots noirs. § Squelette : fin et solide.

Mamelle : équilibrée, solidement attachée.

c) Aptitudes

Cette race rustique donne du bon lait et de la bonne viande.

Une vache fournit plus de 4500 kg de lait par lactation avec un TB de 36 ‰, une aptitude fromagère.

Son engraissement est facile ce qui lui donne un excellent potentiel de viande.

Le poids de la carcasse d’un taurillon de 17 mois avoisine 290 kg.

La Tarentaise vit longtemps (bonne longévité), vêle sans complication.

3.5. Races à viande spécialisées

3.5.1. Race CHAROLAISE

a) Origine

§ Originaire de la région de Charolais, région située dans le département de Saône-et-Loire (France).

§ Herd-book créé en 1864.

b) Description

§ Format : grande taille (hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,35 – 1,65 |

1000 – 1650 |

|

Femelle |

1,35 – 1,50 |

700 à 1100 |

§ Proportion : sub-bréviligne.

§ Profil : convexiligne.

§ Robe : blanche unie, quelquefois crème ; Muqueuses claires.

§ Cornage : les cornes vont vers l’avant légèrement relevées, claires.

§ Squelette : fort.

c) Aptitudes

§ Cette race bouchère (allaitante) est douée d’un très fort potentiel de croissance, d’une excellente capacité d’ingestion qui lui permet de grossir rapidement et une excellente conformation bouchère.

§ A la naissance, un veau pèse 46 kg, 120 jours plus tard 170 kg de poids vif (GMQ > 1500 g).

§ Le poids de la carcasse d’un taurillon de 18 mois est de l’ordre de 430 kg.

§ Le poids de la carcasse d’une vache de réforme est de 400 kg.

§ Cette vache possède un taux élevé de gémellité, elle est rustique et puissante.

3.5.2. Race LIMOUSINE

a) Origine

§ La race Limousine doit son nom à la région dont elle est originaire dans le département de la Haute-Vienne (France).

§ Le Herd-book de la race Limousine a été créé en 1886.

b) Description

§ Format : grand format (hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,55 |

1000 - 1350 |

|

Femelle |

1,35 |

650 - 850 |

§ Proportion : bréviligne.

§ Profil : convexe.

§ Robe : de couleur froment vif à foncé avec des auréoles plus claires autour des yeux et du mufle. Les poils sont souvent frisés, les muqueuses sont claires.

§ Cornage : les cornes sont arquées vers l’avant.

§ Squelette : fin.

c) Aptitudes

§ La Limousine est une race bouchère remarquable, allaitante et rustique.

§ Une bonne vitesse de croissance d’au moins 1000 g/j et bonne aptitude à l’engraissement

§ Le poids à la naissance moyen est d’environ 42 kg ; un taurillon de 16 mois fournit une carcasse de haut de gamme de l’ordre de 380 kg alors que celle d’une vache de réforme atteint le même poids.

§ Cette race bénéficie d’une grande longévité, une bonne fertilité, une facilité de vêlage

3.5.3. Race BLONDE D’AQUITAINE

a) Origine

§ La blonde d’Aquitaine est une race formée par trois rameaux bovins : Blonde des Pyrénées, Garonnaise et Quercy. Ils sont tous originaires de l’Aquitaine (pas l’actuelle mais l’ancienne province d’Aquitaine) en France.

§ Le Herdbook de la race a été créé en 1962.

b) Description

§ Format : grand format (hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,65 |

1200 - 1600 |

|

Femelle |

1,55 |

850 - 1300 |

§ Proportion : médioligne.

§ Profil : légèrement convexe.

§ Robe : la robe est unie de couleur variable, le plus souvent froment pâle souvent pommelée, mais parfois blond relativement clair. Les muqueuses sont roses.

§ Cornage : les cornes vont sur l’avant légèrement relevées, elles sont blanches à la base et blondes aux extrémités.

§ Squelette : ossature fine.

c) Aptitudes

§ La Blonde d’Aquitaine est une très bonne race à viande. Elle est résistante, même au climat chaud, elle est docile, s’adapte à tous les modes d’élevage, elle vêle facilement et possède une bonne longévité.

§ Conformation bouchère.

§ Le poids moyen à la naissance d’un veau mâle est de 48 kg ; à 210 jours est de 300 kg et à 1 an est de 520 kg. C’est une race qui grossit vite (GMQ ≥ 1500 g).

§ Les carcasses sont lourdes, de 450 à 550 kg pour une vache de réforme, 420 kg pour un taurillon de 17 mois.

3.5.4. Race BLANC BLEU BELGE

a) Origine

§ La race Blanc Bleu Belge est née en Belgique, plus précisément dans l’Est de la Wallonie.

§ Le Herdbook de la race a été créé en 1919.

b) Description

§ Format : grand format (hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,45 – 1,50 |

1100 – 1250 |

|

Femelle |

1,30 |

700 – 750 |

§ Proportion : Bréviligne.

§ Profil : convexe de type culard.

§ Robe : la race tire son nom de sa robe dont les couleurs sont bien évidemment le blanc et le bleu. on trouve trois types de coloration dans la race : le tout blanc, le bleu (pie-bleu), le noir (pie-noir). Le bleu est le phénotype intermédiaire, (hétérozygote). De ces 3 phénotypes de couleur, le noir est le moins fréquemment rencontré. Les muqueuses sont ardoisées.

§ Cornage : les cornes sont recourbées et courtes. Chez les femelles, elles sont situées en avant du front.

§ Squelette : fin.

c) Aptitudes

§ La race blanc bleue est reconnue pour la qualité et la quantité de la viande que fournit chaque bête.

§ La race est caractérisée par une hypertrophie de la masse musculaire (caractère culard codé par un gène) avec l’absence de la graisse sous cutanée.

§ Le poids moyen à la naissance se situe entre 44 et 48 kg ; à 210 jours il est de 240 kg pour le mâle. Le gain moyen quotidien est supérieur à 1500 g et le rendement de carcasse est de 60 à 70%.

En plus la race est docile ce qui est bien pour les manipulations ; elle est restée rustique et s’adapte bien à tous les climats ; elle est précoce ; mais les vêlages se font systématiquement avec césarienne.

3.5.5. Race HEREFORD

a) Origine

§ La Hereford est originaire de la région dont elle tient son nom, le comté de Herefordshire (Grande Bretagne).

§ Le Herd-book de la race Hereford a été créé en 1846 et finalisé en 1886.

b) Description

§ Format : moyen (Eumétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,45 |

900 - 1100 |

|

Femelle |

1,30 |

600 - 800 |

§ Proportion : Bréviligne.

§ Profil : convexe.

§ Robe : très facile à identifier grâce à la répartition particulière des couleurs de sa robe : grand manteau rouge ; tête, poitrail, ventre et le bout de la queue blancs. Une ligne blanche jusqu’au garrot, du blanc sur les pattes au-dessous des genoux et des jarrets ; poils frisés.

§ Cornage : en roue, certaines bêtes ont des cornes, d’autres pas (Polled Hereford).

§ Squelette : ossature fine.

c) Aptitudes

§ C’est la race à viande la plus répandue dans le monde. Elle est rustique, très docile, précoce, féconde, vêle facilement, elle a d’exceptionnelles qualités maternelles et a une bonne longévité.

§ Les veaux grossissent vite, 40 kg en moyenne à la naissance, 270 kg au sevrage à 205 jours et 450 kg au bout d’un an.

3.5.6. Race SHORTHORN

a) Origine

§ La race shorthorn est née vers 1600 dans la vallée de la rivière Tees, dans le nord de l'Angleterre. A cette époque, elle s'appelait Durham.

§ le Herdbook a été créé en 1822 pour enregistrer les shorthorns. Ce fut le premier livre généalogique bovin et servit de modèle pour d'autres livres généalogiques des races qui suivirent.

§ Vers le milieu du 19ème siècle, la race a été séparée en deux lignes : une laitière « Milking Shorthorn » et « Polled Shorthorn » et une bouchère « Shorthorn ».

b) Description § Format : moyen.

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,38 – 1,45 |

1000 - 1200 |

|

Femelle |

1,30 – 1,37 |

550 - 700 |

§ Proportion : Bréviligne harmonique en parallélépipède, bassin horizontal, carène sternale proéminente. Tête fine, encolure courte, membres fins et courts.

§ Profil : droit.

§ Robe : trois couleurs peuvent être rencontrées, rouge, blanc et rouan. Les bovins rouges peuvent être d'un rouge uni ou avoir des marques blanches.

Cornage : ils ont de courtes cornes qui se courbent vers l'intérieur. Les « Polled shorthorn » sont originaires du Minnesota (USA) en 1881, ils ont les mêmes caractéristiques que les shorthorns, sauf qu'ils sont naturellement sans cornes.

§ Squelette : moyen.

c) Aptitudes

§ En général, Les animaux de race Shorthorn ont un tempérament très docile et sont adaptés à de nombreux climats. Ils sont connus pour leur solidité structurelle (structure supérieure des pieds et des membres, avec une excellente durabilité des sabots), leur longévité (la plupart des vaches sont productives pendant cinq lactations ou plus), leur facilité de vêlage et leur excellente capacité maternelle.

§ La Shorthorn bouchère est caractérisée par une très bonne précocité, une faculté naturelle d’engraissement et une masse musculaire développée ce qui rend leur carcasse de taille moyenne très prisée.

§ La « Dairy Shorthorn » est d’aptitude mixte, en plus de sa qualité bouchère, elle possède une excellente capacité laitière (vaches produisant régulièrement plus de 7000 kg de lait par 305 jours). Le lait a le rapport protéine/matière grasse le plus favorable des races laitières (Le TB est en moyenne de 4%, tandis que le TP varie de 3,3 à 3,5%.).

3.6. Races allaitantes rustiques

3.6.1. Race SALERS

a) Origine

§ La race doit son nom à la petite ville de Salers située en plein Cantal (France).

§ Le Herd-book de la Salers a été créé en 1908.

b) Description

§ Format : grand format (hypermétrique).

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle |

1,53 |

900 - 1350 |

|

Femelle |

1,40 |

800 - 950 |

Proportion : longiligne (parfois médioligne).

§ Profil : droit.

§ Robe : rouge acajou sans taches, poils longs et frisés, muqueuses claires. § Cornage : cornes caractéristiques en forme de lyre bien ouverte, de couleur ivoire et noires aux extrémités. Les onglons noirs et durs.

§ Squelette : c) Aptitudes

§ Race allaitante, viande de qualité.

§ PN : 38 kg, GMQ : 1100 g, 210 j mâle : 270 kg.

§ Rusticité, robustesse, longévité, facilité de vêlage.

§ CARCASSE d’un taurillon de 18 mois pèse dans les 370 kg.

3.7. Races locales

3.7.1. Race BRUNE DE L’ATLAS

a) Origine :

§ Tous les types de bovins autochtones de l’Afrique du Nord sont appelés race brune de l’Atlas dont l’ancêtre principale est « Bos Taurus Primigineus Mauritanicus ».

§ Des chercheurs pensent qu’elle appartient à deux races Ibérique et Asiatique.

§ La race ne possède pas encore de standard (Herd-book).

b) Description

§ Format : éllipométrique.

|

Mensurations |

Taille (m) |

Poids (kg) |

|

Mâle et femelle |

1 - 1,20 |

250 - 300 |

§ Proportion : bréviligne dans tous ces éléments corporels (à médioligne). C’est une race brachycéphale.

§ Profil : droit ou sub-concave.

Robe : elle est de couleur fauve foncé à extrémités noires avec des variations allant de fauve brunâtre presque noire au rouge brun et gris foncé, poils courts, muqueuses brunes et ardoisées.

§ Cornage : les cornes sont fines, très pointues et de couleur grise ou noirâtre, les onglons noirs à corne extrêmement dure et solide.

§ Squelette : fin

§ Mamelle : bien que mauvaise laitière, la vache possède une mamelle régulière hémisphérique pourvue de petits trayons presque cylindriques.

Subissant des modifications suivant le milieu dans lequel elle vit, la Brune de l’Atlas a donné naissance à des rameaux qui ne sont ni répertoriés ni catalogués. Ces rameaux se différencient nettement du point de vue phénotypique. On distingue :

§ La Guelmoise : caractérisée par une robe grise foncée (figure), vivant en zones forestières dans les régions de Guelma et de Jijel, cette population compose la majorité de l’effectif.

§ La Cheurfa : à pelage gris clair presque blanchâtre, le mufle et les paupières sont toujours noirs (Figure). Vivant en bordure des forêts dans les zones lacustres et littorales d’El-Tarf et d’Annaba où se situe la majorité de l’effectif.

Elle est présente à Jijel et couvre le sud de Guelma.

§ La Sétifienne : À robe noirâtre uniforme, elle présente une bonne conformation. Sa taille et son poids varient selon la région où elle vit. La queue est de couleur noire, longue et traîne parfois sur le sol. La ligne marron du dos caractérise cette population (Figure). Le poids des femelles conduites en semiextensif dans les hauts plateaux céréalières avoisine celui des femelles importées. La production laitière pour sa part peut atteindre 1500 kg/an. Elle est localisée dans les monts des Bâbors.

§ La Chélifienne : se caractérise par une robe fauve, une tète courte, des cornes en crochets, des orbites saillantes entourées de lunettes de couleur marron foncé et une longue queue noire qui touche le sol (Figure ), elle est rencontrée dans les monts de Dahra.

§ La Djerba : Qui peuple la région de Biskra et qui se caractérise par une robe brune foncée, une tête étroite, une croupe arrondie et une longue queue. La taille très réduite, adaptée au milieu très difficile du Sud.

La Kabyle et la Chaouia : Qui dérive respectivement de la Guelmoise et de la Cheurfa suite aux mutations successives de l’élevage bovin (Figure). Elle est localisée en Kabylie et aux Aurès.

c) Aptitudes

§ La brune de l’Atlas est une race traditionnelle (non spécialisée, non améliorée).

§ Caractérisée par une mauvaise production laitière : 500 à 700 kg en 6 mois.

§ Le poids moyen à la naissance est de 20 kg avec un GMQ d’environ 200g/j.

§ Cette race est caractérisée par son aptitude à la marche en terrain difficile et sa bonne rusticité vis-à-vis des conditions climatiques et l’alimentation médiocre.

IV. Le cheptel bovin algérien

Le cheptel bovin est constitué de 3 populations de vaches :

§ Les races laitières hautement productives dites bovins laitiers modernes (BLM), importées principalement des pays d’Europe : Holstein, Montbéliarde, Normande, Brune des Alpes, Fleckvieh, Tarentaise.

§ Une population composée de la race locale (Brune de l’Atlas) peu productive dite bovin laitier local (BLL), disponible surtout dans les régions montagneuses, prisée surtout pour sa rusticité.

§ Une population dite bovins laitiers améliorés (BLA) issue de croisements entre la race locale et les races importées.

Le cheptel national de bovins a été estimé pour le 2016 à 2 millions de tête dont 51,25% sont des vaches (cf. tableau 5), ce qui mène à un capital zootechnique d’une seule vache pour 41 habitants. Un ratio très faible comparé aux autres pays.

Tableau 5 : effectifs des différentes catégories de bovin en Algérie.

|

Année |

Total bovin |

Total vaches |

BLM (têtes) |

BLL+BLA (têtes) |

% de vaches |

|

2016 |

2.081.306 |

1.066.625 |

331.061 |

735.564 |

51,25% |

V. Logement des bovins

5.1. L’étable

C’est le lieu de vie des vaches, il doit assurer leur repos dans de bonnes conditions de confort et de propreté, et permettre une circulation calme vers l’aire d’alimentation et les locaux de traite. On peut distinguer :

5.1.1. La stabulation entravée

C’est un mode de conduite où la vache reste attachée, et occupe une stalle à l’intérieur d’une étable. Les étables à stabulation entravée sont formées essentiellement par :

Des stalles adaptées au gabarit des vaches (courtes, moyennes, et longues), avec des avantages et des inconvénients propres à chacun de ces types ;

• De différentes formes de mangeoire (auge), d’attaches et d’abreuvoirs adaptés au type de stalles.

• Un couloir de service derrière les animaux, servant aux fonctions d’affouragement, de traite, de paillage éventuel, d’évacuation des déjections, de contrôle et de surveillance

• Une aire d’exercice où les animaux peuvent être libérés de temps à autre (détection des chaleurs et des boiteries).

Tableau 6 : Avantages et inconvénients de la stabulation entravée.

|

Avantages |

Inconvénients |

|

• Facilité de reconnaissance des vaches puisqu’elles sont toujours attachées à la même place. • La conduite et le traitement individuel des animaux. |

• Un temps de travail plus important que pour la stabulation libre. • Difficultés à optimiser les conditions d’ambiance et de travail. • Une observation moins aisée du comportement animal (ex. chaleurs). |

5.1.2. La stabulation libre en aire paillée

Les animaux ne sont pas attachés, ce type de logement comporte une surface de couchage (aire paillée) et une aire d’exercice. L’accès entre l’aire de couchage et l’aire d’exercice doit être libre, et non pas limité à quelques passages. Les abreuvoirs et les râteliers à foin seront situés sur l’aire d’exercice.

L’espace de vie minimal pour une vache adulte est de 5 m2 et 1 à 2 m2 pour un veau. La litière doit être de bonne qualité, pour assurer aux vaches un excellent confort et de bonnes conditions d’hygiène. Pour cela, le paillage doit être réalisé au moins une fois par jour avec de la paille de qualité stockée au sec. La quantité sera d’environ 1 kg de paille par jour et par m² d’aire de couchage. Cette quantité sera doublée (2 à 2,5 kg/m²) au premier paillage après curage de la litière.

Un sol drainant (une légère pente vers l’aire d’exercice de 2 à 3%) permet l’écoulement des jus et évite l’accumulation d’humidité sous l’aire paillée.

Tableau 7 : avantages et inconvénients de la stabulation libre en aire paillée.

|

Avantages |

Contraintes |

|

• Frais d’aménagement du bâtiment limités • Confort des animaux • Adaptabilité du bâtiment • Avantage agronomique du fumier |

• Forte consommation de paille et des problèmes d’aplombs • Paillage quotidien indispensable et Curage fréquent • Nécessité d’isoler les vaches en chaleur • Problème d’échauffement de litières favorisant les mammites subcliniques |

5.1.3. La stabulation à logettes

L’aire de couchage des animaux est occupée par une ou plusieurs rangées, tout le long desquelles il y a des séparations réalisées avec des tubes permettant d’individualiser le couchage des animaux, ce sont les logettes. Suivant l’organisation du bâtiment et la disposition des rangées, on parle de logettes dos-à-dos (queue-àqueue) ou face-à-face (tête-à-tête ou bien vis-à-vis).

Le dimensionnement des logettes est un compromis qui doit permettre un couchage confortable, des mouvements naturels de lever-coucher, une station debout confortable dans la logette, un minimum de déjections à l’arrière de la logette. Les dimensions à respecter varient selon le gabarit des animaux (cf. tableau 8).

Tableau 8 : dimensions des logettes les plus courantes selon les gabarits des vaches.

|

Hauteur du seuil de la logette |

15 à 20 cm |

|

Longueur à partir du seuil |

|

|

• Logettes face à face • Logettes face à un mur, avec séparation à compensation latérale |

215 à 230 cm 260 cm minimum |

|

Largeur d’axe en axe (avec tubulure d’environ 6 mm) |

120 à 130 cm |

|

Barre au garrot |

|

|

• Distance par rapport au seuil de la logette • Hauteur entre le sol et le dessous de la barre au garrot |

185 à 195 cm 105 à 115 cm |

|

Arrêtoir au sol (limiteur d’avancement) |

|

|

• Distance par rapport au seuil de la logette • Hauteur |

180 à 190 cm 10 à 15 cm |

Sol des logettes : il est préférable de bétonner le sol des logettes et de les isoler de manière à réduire la sensation de froid et parfois d’humidité du béton. Les matelas et tapis de logettes sont une solution au manque de paille ou en stabulation sur caillebotis intégral. L’utilisation d’une litière complémentaire (paille broyée, sciure sèche) peut-être nécessaire pour absorber l’humidité sur ces tapis et maintenir les vaches propres.

Tableau 9 : avantages et inconvénients de la stabulation libre à logettes.

|

Avantages |

Contraintes |

|

• Economie de paille par rapport à l’aire paillée • Contraintes de paillage et de raclage plus souples • Propreté des vaches plus facile à assurer • Séparation de lots plus facile |

• Investissement plus élevé à la construction • Capacités de stockage des déjections plus importantes • Choix nécessaire entre fumier et lisier |

L’alimentation est distribuée à l’auge. La largeur à l’auge doit être suffisante :

• auge équipée d’une barre de garrot : de 50 à 60 cm/vache,

• auge équipée de cornadis : de 70 à 75 cm/ vache

5.2. Les locaux annexes

5.2.1. Le local de vêlage

L’hygiène au vêlage conditionne la capacité de résistance du veau, sa croissance ultérieure ainsi que la santé de la mère. Un local de vêlage spécifique est nécessaire pour accueillir les vaches prêtes à vêler. Afin de limiter les risques d’écartèlement des vaches, le sol ne doit pas être glissant et être suffisamment paillé. Après chaque vêlage, la case sera vidée, nettoyée et désinfectée.

5.2.2. L’infirmerie

Destiné aux animaux malades, c’est un local bien spécifique qui doit être différent de la zone de vêlage. Il sera impérativement nettoyé et désinfecté dès le départ de l’animal.

Le local d’isolement et de quarantaine

Ce local concerne les animaux contagieux ainsi que tous les animaux introduits dans l’exploitation. Il ne doit être ni une infirmerie, ni un local de vêlage.

5.3. Maîtrise des conditions d’ambiance

Assurer une bonne ventilation naturelle, afin d’éliminer l’humidité, la chaleur et autres substances favorables au développement microbien et nocives pour les animaux et le bâtiment.

La circulation de l’air doit toujours se faire au-dessus des animaux pour les protéger des arrivées d’air directes sur les aires de couchage. Pour cette raison, la base des entrées d’air doit être placée au moins à 2 m du niveau où sont les animaux.

En période estivale, les animaux sont très sensibles à des élévations de température de quelques degrés au-delà de 30 °C. Par ailleurs, augmenter la vitesse d’air sur l’ensemble de l’aire de vie aide les animaux à lutter contre la chaleur. La ventilation des bâtiments en période estivale ne peut donc être efficace qu’en favorisant l’effet « vent » par l’augmentation des ouvertures latérales.

Normes de base des conditions d’ambiance :

Volume d’air optimal :

Veau (150kg) et génisse (200Kg) ~15m3

Vache laitière ~ 35 m3

Température ambiante :

Zone de neutralité thermique :5-20°c

Veau (1ere sem) : 20°c

Adulte : 10-15°c

Hygromètre : 70-80%

Eclairement : 1/20e de la surface du sol en « ouverture » pour le passage de la lumière.

Laisser un commentaire